अगर ये जानते चुन-चुन के हमको तोड़ेंगे

तो गुल कभी न तमन्नाए-रंगो-बू करते

***

दिखाने को नहीं हम मुज़तरिब हालत ही ऐसी है

मसल है -रो रहे हो क्यों ,कहा सूरत ही ऐसी है

मुज़तरिब=बैचैन , मसल =मिसाल

***

बाद रंजिश के गले मिलते हुए रुकता है जी

अब मुनासिब है यही कुछ मैं बढूं ,कुछ तू बढे

***

समझ है और तुम्हारी कहूं मैं तुमसे क्या

तुम अपने दिल में खुदा जाने सुन के क्या समझो

***

ज़ाहिदे-गुमराह के मैं किस तरह हमराह हूँ

वह कहे 'अल्लाह हू ' और मैं कहूं ' अल्लाह हूँ '

***

दिल वो क्या जिसको नहीं तेरी तमन्नाए - विसाल

चश्म क्या वो जिस को तेरी दीद की हसरत नहीं

***

उस हूरवश का घर मुझे जन्नत से है सिवा

लेकिन रक़ीब हो तो जहन्नुम से कम नहीं

***

न मारा तूने पूरा हाथ क़ातिल

सितम में भी तुझे पूरा न पाया

***

एक दिन भी हमको जीना हिज़्र में था नागवार

पर उमीदे-वस्ल में बरसों गुज़ारा हो गया

***

दिल गिर के नज़र से तेरे उठने का नहीं फिर

यह गिरने से पहले ही संभल जाए तो अच्छा

नौकरी कैसी भी हो होती नौकरी ही है चाहे वो सरकारी ही क्यों न हो। यूँ सरकारी नौकरी भी आजकल बहुत मज़े की नहीं रह गयी ,प्राइवेट की बात तो छोड़ ही दें। प्राइवेट नौकरी करना ब्लेड की तेज़ धार पे चलने जैसा है ज़रा सा चूके तो या तो कटे या गिरे। प्राइवेट नौकरी मैंने 46 साल की है और मुझे मालूम है कि सबकी अपेक्षाओं पर हमेशा खरे उतरना कितना मुश्किल काम होता है। प्राइवेट नौकरी में एक बॉस होता है जो 98 % खड़ूस किस्म का होता है उसके हज़ारों चमचे होते हैं जो हमेशा उसे खुश रखने में लगे रहते हैं इसके बदले किसी की जान जाये या नौकरी इसकी परवाह उन्हें नहीं होती। कभी कभी प्राइवेट नौकरी में मालिक ही आपका बॉस भी होता है। ये सबसे ख़तरनाक स्थिति होती है. बॉस से तो जैसे तैसे निपटा जा सकता है लेकिन मालिक से ? तौबा तौबा !! उसके चमचों की भीड़ भी बॉस के मुकाबले सौ गुना होती है और ये भी देखा है कि ज्यादातर मालिक कान के कच्चे होते हैं उनके इस अवगुण की वजह से आपकी बरसों की मेहनत पल भर में धूल में मिल सकती है।

मय्यत को ग़ुस्ल-दीजो न इस ख़ाकसार की

है तन पे ख़ाके-कूचाए-दिलबर लगी हुई

बैठे भरे हुए हैं खुमे-मै की तरह हम

पर क्या करें कि मुहर है मुंह पर लगी हुई

खुमे-मै =शराब का मटका

निकले है कब किसी से कि उसकी मिज़ा की नोक

है फांस सी कलेजे के अंदर लगी हुई

मिज़ा=पलक

दरअसल होता क्या है कि नौकरी में मिलने वाली सुविधाओं की तरफ तो लोगों का ध्यान जाता है लेकिन उन सुविधाओं को जुटाने में नौकरी पेशा इंसान को जो खतरा उठाना पड़ता है उसे सब नज़र अंदाज़ कर देते हैं. जो लोग ये समझते हैं कि अब प्राइवेट नौकरी करना बहुत मुश्किल और जानलेवा हो गया है वो हमारे आज के शायर के बारे में शायद नहीं जानते जो 1789 में दिल्ली के एक बेहद मामूली और ग़रीब सिपाही शैख़ मुहम्मद रमज़ान साहब के यहाँ पैदा हुए थे। घर पर खाने के लाले पड़े हुए थे ऐसे में उनकी पढाई-लिखाई की तरफ कौन ध्यान देता ? अपने बेटे को पढ़ने के लिए मदरसे भेजने की औकात रमज़ान साहब में थी नहीं लिहाज़ा उन्होंने मोहल्ले के ही एक उस्ताद जनाब हाफ़िज़ गुलाम रसूल साहब से दरख़्वास्त की कि वो उनके बेटे को अपने घर बुला कर जितनी भी जैसी भी दे सकते हैं तालीम दें। रसूल साहब नेक इंसान थे बच्चे की मासूमियत देख पिघल गए और हाँ कर दी।रसूल साहब के यहाँ शेरो शायरी की खूब चर्चा हुआ करती थी क्यूंकि रसूल साहब खुद शायर थे।

अक्ल से कह दो कि लाये न यहाँ अपनी किताब

मैं हूँ दीवाना अभी घर से निकल जाऊँगा

दिल ये कहता है कि तू साथ न ले चल मुझको

जा के मैं वां तेरे काबू से निकल जाऊँगा

जा पड़ा आग में परवाना दमे-गर्मीए-शौक़

समझा इतना भी न कमबख़्त कि जल जाऊंगा

दमे-गर्मीए-शौक़=प्रेमालाप के क्षण में

रसूल साहब के यहाँ ही रमज़ान साहब के बेटे जनाब शैख़ इब्राहिम 'ज़ौक़', जिनकी शायरी के संकलन की किताब "शेख़ इब्राहिम ज़ौक़ -जीवनी और शायरी " जिसे डा राजेंद्र टोकी साहब ने सम्पादित किया है की चर्चा आज कर रहे रहे हैं , के साथ मीर काज़िम हुसैन 'बेकरार' भी पढ़ा करते थे। एक बार बेकरार साहब ने ज़ौक़ साहब को एक ग़ज़ल सुनाई , ग़ज़ल ज़ौक़ साहब को बहुत पसंद आयी और पूछा कि मियां आपके उस्ताद कौन हैं ? बेकरार साहब ने फ़रमाया कि जनाब 'शाह नसीर साहब'। ज़ौक़ साहब तब अपनी एक ग़ज़ल शाह नसीर साहब के पास ले गए और उन्हें अपना उस्ताद मान लिया। ज़ौक़ अपनी ग़ज़लें शाह साहब को दिखाने लगे. मियां इब्राहिम ज़ौक़ की शायरी अपने उस्ताद की शायरी से जब बेहतर होने लगी तभी शाह साहब में गुरु द्रोणाचार्य की आत्मा प्रवेश कर गयी और उन्होंने ज़ौक़ से एकलव्य की तरह अंगूठा तो नहीं माँगा लेकिन ये जरूर कहा कि तुम इतना बकवास कहते हो बरखुरदार मुझे यकीन हो गया है कि शायरी तुम्हारे बस की बात नहीं , अच्छा होगा कि तुम शायरी छोड़ कर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे जा के लोगों को चने बेचो। ज़ौक़ उदास वाकई जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ रोने लगे। उन्हें रोता हुआ देख एक बुजुर्गवार जनाब मीर कल्लू 'हक़ीर'जो उधर से गुज़र रहे थे रुक गए। ज़ौक़ ने कारण बताया , हक़ीर तुरंत शाह साहब की नियत समझ गए। उन्होंने कहा बरखुरदार परसों ईद है और उस मौके पे जामा मस्जिद के पास होने वाले मुशायरे में तुम अपनी ग़ज़ल पढ़ना। ज़ौक़ साहब ने बात मान ली और मुशायरे में ये ग़ज़ल पढ़ी :

हम रोने पे आ जाएँ तो दरिया ही बहा दें

शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता

हस्ती से ज़ियादा है कुछ आराम अदम में

जो जाता है वां से वो दोबारा नहीं आता

अदम=परलोक

किस्मत ही से नाचार हूँ ऐ 'ज़ौक़' वगर्ना

सब फ़न में हूँ मैं ताक़ मुझे क्या नहीं आता

ताक़=माहिर, दक्ष

एक सत्तर अठ्ठारह साल के लड़के के मुंह से ऐसी ग़ज़ल इस से पहले किसी ने नहीं सुनी थी। समझिये उन्होंने मुशायरा ही लूट लिया उस दिन। लोगों की ज़बान पर उनके शेर और नाम चढ़ गया। शहर में होने वाले मुशायरों में उन्हें बुलाया जाने लगा लेकिन उनकी शोहरत शहर की गलियों से क़िले तक नहीं पहुँच पायी जहाँ अकबर शाह द्वितीय बादशाह थे। बादशाह को तो शायरी से कोई लेना देना नहीं था लेकिन उनके बेटे बहादुर शाह ज़फर शायरी के दीवाने थे। ज़फर किले में अक्सर मुशायरे करवाते थे जिसमें वो दूसरे शायरों को सुनते कम और अपनी शायरी ज्यादा सुनाया करते थे। एक आम सिपाही के बेटे का क़िले की दीवारों को पार कर अंदर पहुंचा इतना आसान नहीं था। अगर सिर्फ़ पत्थर की दीवारें होतीं तो भी वो कोशिश करते लेकिन दीवारें तो रसूख़ वाले शायरों की थीं जो किसी हाल में एक नए शायर को अंदर नहीं आने देना चाहते थे। ये परम्परा तो वैसे आज तक चली आ रही है अगर आपको कोई प्रमोट करने वाला नहीं है फिर आप चाहे कितने ही बड़े शायर हों आपको कोई मान्यता नहीं देगा, सरकारी ईनाम मिलने की तो बात ही जाने दीजिये। आखिर कोशिशों के बाद किले के मुशायरों में शिरकत करने वाले एक नेक दिल शायर ने उनके बारे में ज़फर साहब को बता ही दिया। अगले ही मुशायरे में ज़फर साहब ने उन्हें शिरकत करने का न्योता भेज दिया। ज़ौक़ साहब तशरीफ़ लाये जिन्हें देख ज़फर हैरान रह गए , इतनी कम उम्र में ये लड़का क्या शायरी करेगा ?खैर अब बुलाया है तो सुन लेते हैं। मुशायरा शुरू हुआ और ज़ौक़ साहब ने शमा अपने सामने आने पे ये ग़ज़ल पढ़ी :

दरियाए-अश्क चश्म से जिस आन बह गया

सुन लीजिओ कि अर्श का ऐवान बह गया

दरियाए-अश्क=आंसू की नदी , ऐवान =महल

ज़ाहिद ! शराब पीने से क़ाफ़िर हुआ मैं क्यों

क्या डेढ़ चुल्लू पानी में ईमान बह गया

कश्ती-सवारे-उम्र है बहरे-फ़ना में हम

जिस दम बहा के ले गया तूफ़ान , बह गया

उसके बाद तो ज़ौक़ नियमित रूप से किले के मुशायरों में बुलाये जाने लगे। शहज़ादे ज़फर के पास बहुत धन दौलत तो थी नहीं ,बादशाह भी अपनी एक बेग़म की मोहब्बत में गिरफ्तार होने के कारण ज़फर की जगह उसके बेटे को गद्दी सौंपना चाहते थे। ज़फर को महज़ 500 रु महीने में अपना गुज़ारा करना होता था। ज़फर की माली हालत देख कर उनके उस्ताद एक एक कर के उनसे कनारा कर दूसरी रियासतों की तरफ जाने लगे थे। एक बार ज़फर ने अपनी एक ग़ज़ल ज़ौक़ साहब को दिखाई और उनकी इस्लाह से इतने मुत्तासिर हुए कि उन्हें अपना उस्ताद मान लिया और चार रूपये महीना तनख्वाह पर किले में ही मुलाज़िम रख लिया। दिन गुज़रते रहे ज़फर आखिर बादशाह सलामत बने तब ज़ौक़ सिर्फ सात रुपये महीना के मुलाज़िम ही थे। बादशाह बनते ही चमचों की भीड़ उनके चारों और खड़ी हो गयी। चमचों की चांदी हो गयी और अदीब भूखे मरते रहे। ये ही कल होता रहा है ये ही आज हो रहा है ये ही कल होता रहेगा। मुख्तार मिर्ज़ा मुग़ल जो बादशाह के मंत्री थे ज़ौक़ को पसंद नहीं करते थे उन्होंने अपने चमचे पूरे दरबार में भर लिए और शाही ख़ज़ाने को दीमक की तरह चाटने लगे। आखिर पाप का घड़ा फूटा मिर्ज़ा और उनके चमचों को धक्के दे कर किले से निकाल दिया। ज़ौक़ साहब की तनख्वाह पहले 30 रु और फिर 100 रु महीना कर दी जो दरबार के बाकि दरबारियों से बहुत ही कम थी लेकिन ज़ौक़ ने कभी इस बात का गिला नहीं किया।

कहीं तुझको न पाया गरचे हमने इक जहाँ ढूँढा

फिर आखिर दिल ही में देखा बगल ही में से तू निकला

खजिल अपने गुनाहों से हूँ मैं यां तक कि जब रोया

तो जो आंसू मेरी आँखों से निकला सुर्खरू निकला

खजिल=शर्मिंदा

उसे अय्यार पाया यार समझे ज़ौक़ हम जिसको

जिसे यां दोस्त हमने अपना जाना वो उदू निकला

अय्यार =चालाक , उदू =दुश्मन

ज़ौक़ अब शहज़ादे ज़फर के नहीं बादशाह ज़फर के उस्ताद हो गए थे लिहाज़ा लोगों की बद-नज़रों का शिकार होने लगे। बादशाह के चमचे उन्हें हर वक्त किसी न किसी वज़ह से नीचा दिखाने में लगे रहते और तो और बादशाह सलामत जो खुद सनकी थे उनकी ऊटपटांग ढंग से परीक्षा लिया करते। प्राइवेट नौकरी में आने वाली जो भी तकलीफें मैंने ऊपर बयां की हैं वो ज़ौक़ साहब रोज़ाना झेलने लगे। अब देखिये बादशाह सलामत अपने महल की खिड़की पे खड़े हैं चमचे भी हैं और उस्ताद ज़ौक़ भी तभी किले के बाहर से एक चूरन बेचने वाला अजब से तरन्नुम में आवाज़ लगा कर चूरन बेच रहा है तभी एक चमचा ज़ौक़ साहब से कहता है उस्ताद जी इस तरन्नुम पे एक ग़ज़ल हो जाये तो बादशाह सलामत खुश हो जायेंगे। बादशाह चमचे की बात पर सर हिलाते हुए कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं -हो जाये उस्ताद। ज़ौक़ साहब मन ही मन चमचे को गलियां देते हुए लेकिन ऊपर से मुस्कुराते हुए उसी तरन्नुम में ग़ज़ल कहने लगते हैं और खुद को इस नौकरी के लिए लानत भेजते हैं।

देखा आखिर को न फोड़े की तरह फूट बहे

हम भरे बैठे थे क्यों आपने छेड़ा हमको

तू हंसी से न कह मरते हैं हम भी तुझ पर

मार ही डालेगा बस रश्क हमारा हमको

वस्ल का उसके तसव्वुर तो बंधा रहता है

तो मज़े हिज़्र में भी आते है क्या क्या हमको

प्राइवेट नौकरी की एक और त्रासदी देखिये अगर कहीं ज़ौक़ साहब ने कोई ग़ज़ल कही जो बादशाह सलामत तक पहुँच गयी तो बादशाह सलामत तुरंत उसी ज़मीन और रदीफ़ काफिये पर अपनी एक ग़ज़ल कह कर उस्ताद के लिए इस्लाह के लिए भेज देते अब उस्ताद अगर उस ग़ज़ल को अपने से घटिया मानें तो बादशाह की नाराज़गी मोल लेने का खतरा खड़ा हो सकता था और अगर अपने से बढ़िया कह दें तो अपना ही लिखा ख़ारिज करने का दुःख झेलना पड़ता था। इसके बावजूद ज़ौक़ साहब ने ग़ज़ल कहना नहीं छोड़ा और न ही छोड़ी नौकरी। अपने सरल स्वाभाव के कारण उन्होंने अपनी पूरी ज़िन्दगी एक ही मकान में काट दी जो मकान कम कबूतरों का बाड़ा ज्यादा लगता था। अगर चाहते तो बादशाह सलामत से कह कर अपने लिए कोई ढंग का मकान ले सकते थे लेकिन अपने कम बोलने की आदत के चलते चुप ही रहे और बादशाह को कहाँ इतनी फुर्सत कि वो जाने कि उनके उस्ताद किस हाल में कहाँ रहते हैं। यूँ बादशाह अगर अपने मुलाज़िमों की खोज खबर लेने लगें तो हो गयी बादशाही। ये वो परम्परा है जो सदियों से चली आ रही है चलती रहेगी। आप ही बताएं हमारे आज के बादशाहों को कुछ ख़बर भी है कि उनकी अवाम किस हाल में रहती है ? अदीबों का हाल जो उस वक्त था उस से बदतर अब है।

दिन कटा, जाइये अब रात किधर काटने को

जब से वो घर में नहीं, दौड़े है घर काटने को

हाय सैय्याद तो आया मेरे पर काटने को

मैं तो खुश था कि छुरी लाया है सर काटने को

वो शजर हूँ न गुलो-बार न साया मुझमें

बागबां ने लगा रक्खा है मगर काटने को

ये तो आप जानते ही होंगे कि ग़ालिब मोमिन और ज़ौक़ साहब एक ही दौर के शायर हुए हैं और वो भी दिल्ली के और तीनो ही अपने फ़न में माहिर , कोई किसी से कम नहीं। तीनों में आपसी रंजिश भी थी लेकिन सौदा और मीर की तरह नहीं। तीनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे लेकिन एक दूसरे की अच्छी शायरी की तारीफ़ जरूर किया करते थे। ग़ालिब, जो अपने आपको सर्वश्रेष्ठ समझते थे, को ये मलाल था कि किले में जो रुतबा ज़ौक़ साहब को मिला हुआ था उसके सच्चे हक़दार वो खुद थे। अवाम की तरह ग़ालिब को भी ज़ौक़ साहब हाथी पर चांदी के हौदे में बैठे तो नज़र आते थे लेकिन हाथी को पालने में ज़ौक़ साहब को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते थे उसका शायद अंदाज़ा नहीं था। जिस इंसान को अपना घर चलाने में दिक्कत महसूस हो रही हो उसे अगर साथ में हाथी भी पालना पड़े तो सोचिये क्या हाल होगा। बादशाह होते ही ऐसे हैं खुश हुए तो ज़ौक़ साहब को चांदी के हौदे के साथ हाथी ईनाम में दे दिया। प्राइवेट नौकरी में आप ये नहीं पूछ सकते कि हुज़ूर ये आप मुझे ईनाम दे रहे हैं या मुझसे हर्ज़ाना ले रहे हैं।

अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जायेंगे

मर गए पर न लगा जी तो किधर जाएंगे

हम नहीं वो जो करें खून का दावा तुझ पर

बल्कि पूछेगा खुदा भी तो मुकर जाएंगे

'ज़ौक़' जो मदरसे के बिगड़े हुए हैं मुल्ला

उनको मैखाने में ले आओ ,संवर जाएंगे

ज़ौक़ साहब को वर्तमान आलोचकों ने उनके समकालीन शायरों के मुकाबले बहुत कम आँका है ,उन्होंने इस बात को नज़र अंदाज़ कर दिया कि ज़ौक़ साहब ने उम्र भर अपने काँधे पर सल्तनते-मुग़लिया के भारी भरकम ताजिये बहादुर शाह ज़फर को ढोया है और साथ ही उर्दू अदब को कुछ ऐसी चीज़ें दे गए जिनका आज की अस्थिर मनोवैज्ञानिक पृष्ठ-भूमी में कुछ महत्त्व न मालूम हो किन्तु जिसमें बिला शक कुछ स्थाई मूल्य निहित हैं जिससे किसी ज़माने में इंकार नहीं किया जा सकता। ज़ौक़ अपने शागिर्दों से उम्र और रुतबे में कम थे। ज़ौक़ की शायरी में लफ़्ज़ों को बरतने का जो सलीका मिलता है वो कमाल है इसके साथ ही उनकी ग़ज़लों में ज़बान की सादगी और चुस्ती ग़ज़ब की नज़र आती है। ज़ौक़ जिस ज़माने के शायर थे उस ज़माने में मुश्किल बहरों में कहने की रवायत थी लेकिन ज़माने के चलन को दरकनार करते हुए उन्होंने आसान लफ़्ज़ों को चुना। रिवायतों के खिलाफ जाने के लिए आपमें ग़ज़ब का आत्मविश्वास होना चाहिए जो ज़ौक़ साहब में था.

मरते हैं तेरे प्यार से हम और जियादा

तू लुत्फ़ में करता है सितम और जियादा

वो दिल को चुरा कर जो लगे आँख चुराने

यारों का गया उनपे भरम और जियादा

क्यों मैंने कहा तुझसा खुदाई में नहीं और

मगरूर हुआ अब वो सनम और जियादा

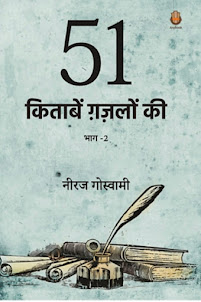

ज़ौक़ साहब के बारे में इतना कुछ है बताने को कि ऐसी बहुत सी पोस्ट्स लिखनी पढ़ें। ज़ौक़ ता उम्र लिखते रहे , कहा जाता है कि वो अपनी मृत्यु, जो सं 1854 में हुई थी ,के तीन घंटे पहले तक शेर कहते रहे थे। अगर आपको ज़ौक़ साहब और उनकी शायरी पढ़ने की दिली तमन्ना है तो इस पुस्तक के लिए आप 'अंगूर प्रकाशन' W A -170 -A -6 शकरपुर, दिल्ली को लिखें या फिर उन्हें +91-11-22203411पर संपर्क करें , वैसे आसान तो ये रहेगा कि आप इस किताब को अमेज़न से ऑन लाइन मंगवा लें। चलते चलते आईये आपको ज़ौक़ साहब की वो ग़ज़ल पढ़वाते हैं जिसे कुंदन लाल सहगल साहब ने अपनी आवाज़ दे कर अमर कर दिया , अगर आपने ये ग़ज़ल नहीं सुनी तो अभी की अभी यू ट्यूब का सहारा लें , फिर न कहना बताया नहीं :

लायी हयात आये , क़ज़ा ले चली , चले

अपनी ख़ुशी न आये न अपनी ख़ुशी चले

बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे

पर क्या करें जो काम न बे दिल-लगी चले

हो उम्रे-ख़िज़्र भी तो कहेंगे ब-वक्ते-मर्ग

हम क्या रहे यहाँ अभी, आये अभी चले

उम्रे-ख़िज़्र=अमर , ब-वक्ते-मर्ग=मरते समय

दुनिया ने किस का राहे-फ़ना में दिया है साथ

तुम भी चले चलो यूँही जब तक चली चले

6 comments:

आपकी इस प्रविष्टि् के लिंक की चर्चा कल मंगलवार (16-10-2018) को "सब के सब चुप हैं" (चर्चा अंक-3126) पर भी होगी।

--

चर्चा मंच पर पूरी पोस्ट नहीं दी जाती है बल्कि आपकी पोस्ट का लिंक या लिंक के साथ पोस्ट का महत्वपूर्ण अंश दिया जाता है।

जिससे कि पाठक उत्सुकता के साथ आपके ब्लॉग पर आपकी पूरी पोस्ट पढ़ने के लिए जाये।

--

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ।

सादर...!

डॉ.रूपचन्द्र शास्त्री 'मयंक'

बहुत सुन्दर

ये नीरज जी की कलम का ही जादू है जिसने एक समय में दो अलग अलग युगों की व्यथा को एक साथ पाठकों के सामने रख दिया है। नीरज जी ने अपनी लेखनी से दो बातें पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी हैं

१. नौकरी चाहें सरकारी हो या प्राइवेट; आज की हो या २०० साल पुरानी हमेशा से तलवार की धार पे चलने वाली ही रही है

२. शेख़ इब्राहीम 'ज़ौक़' के बारे में इतना तफ्सील जानने को पहले कही से नहीं मिला; जँहा तक मेरे खुद का प्रश्न है ज़ौक़ की तस्वीर मेरे लिए ग़ालिब के हरीफ़ के तौर पे ही है; और शायद ज्यादातर पढ़ने वालों के लिए भी ऐसा ही हो नीरज जी को छोड़कर।

समझ है और तुम्हारी कहूं मैं तुमसे क्या

तुम अपने दिल में खुदा जाने सुन के क्या समझो

नीरज जी की इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ की ज्यादातर मालिक कान के कच्चे होते है क्योंकि इस बात का मैं खुद भी भुक्तभोगी रहा हूँ खैर अब ज़ौक़ ने ये बात शायद २०० साल पहले ही कह दी।

दरियाए-अश्क चश्म से जिस आन बह गया

सुन लीजिओ कि अर्श का ऐवान बह गया

क्या बेहतरीन शेर है गर आम जुबान में बात करे तो गरीब की हाय लग गयी पर ज़ौक़ ने हर्फ़ दर हर्फ़ जोड़कर इसी बात को उर्दू जुबाँ के बेहतरीन लहज़े में पेश कर दिया।

कहीं तुझको न पाया गरचे हमने इक जहाँ ढूँढा

फिर आखिर दिल ही में देखा बगल ही में से तू निकला

सैकड़ों सालो से हर धर्म, हर मजहब ने एक ही बात कही है खुदा ,भगवान कही और नहीं है उसे अपने में तलाशों

जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही,

सब अँधियारा मिट गया, दीपक देखा माही

अब चाहे इस बात को कबीर कहे या फिर इब्राहीम 'ज़ौक़' मतलब तो एक ही है

शराब पीने पिलाने पे हर शायर ने अपनी राय बखानी है जिन्हें पीना पसंद था उन्होंने भी और जिन्हे नहीं उन्होंने भी

ज़ाहिद ! शराब पीने से क़ाफ़िर हुआ मैं क्यों

क्या डेढ़ चुल्लू पानी में ईमान बह गया

अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ग़ालिब कहते है

ज़ाहिद शराब पीने दे, मस्जिद में बैठ कर

या वो जगह बता दे, जहाँ पर ख़ुदा न हो

पर शायद इक़बाल को ग़ालिब की बात पसंद नहीं आयी तो उन्होंने फ़रमा दिया

मस्जिद ख़ुदा का घर है, पीने की जगह नहीं

काफिर के दिल में जा, वहाँ पर ख़ुदा नहीं

पर शायद फराज को शराब से ज्यादा अपने खुदा और ईमान पे भरोसा था

काफिर के दिल से आया हूँ, ये देख कर फराज़

खुदा मौजूद है वहाँ भी, काफिरों को खबर नहीं

पर शायद वसी को शराब से नफरत थी तो उन्होंने एक अलग ही जगह तय कर दी

खुदा तो मौजूद है, दुनिया में हर जगह

तू जन्नत में जा, वहाँ पीना मना नहीं

अब साकी को शायद जन्नत पसंद नहीं थी या उनके पास गम कुछ ज्यादा ही थे

पीता हूँ साकी, ग़म-ए-दुनिया भूल जाने के लिए

जन्नत में कहाँ ग़म है, वहाँ पीने में मज़ा नहीं

यानी की एक ही बात पे अलग अलग शायर ने अलग अलग तरीके से अपनी बात कही है

अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जायेंगे

मर गए पर न लगा जी तो किधर जाएंगे

क्या गज़ब की शायरी है; क्या गज़ब का शेर है

'ज़ौक़' जो मदरसे के बिगड़े हुए हैं मुल्ला

उनको मैखाने में ले आओ ,संवर जाएंगे

और ग़ालिब कहते है

कहाँ मय-ख़ाने का दरवाज़ा 'ग़ालिब' और कहाँ वाइज़

पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले

नीरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद की उनकी वजह से ग़ालिब के समकालीन २ शायरों के बारे में इतने अच्छे से जानने को मिला। शायद ये जौंक का दुर्भाग्य था की वो मुग़ल शासन के उस दौर में हुए जब शासन बस नाम मात्र का लाल किले की चार दीवारी में भी नहीं रह गया; बाद के सालों में ग़ालिब और मीर की शायरी को प्रधानता मिलने और शायरी के चलन में बदलाव आने से शायद जौंक को और उनकी शायरी को वो स्थान ना मिल सका जिसके वो हक़दार थे।

जौंक की ये गजल उनकी एक मात्र गजल है जिसे मैंने अच्छे से पढ़ा और सुना है

लायी हयात आये , क़ज़ा ले चली , चले

अपनी ख़ुशी न आये न अपनी ख़ुशी चले

पर नीरज जी का एक बार फिर से तहेदिल शुक्रिया की उन्होंने जौंक जैसे ऐतिहासिक शायर से इतनी तफ़सील से तआ'रुफ़ कराया।

खूब लिखते हैं आप नीरज जी वाह वाह

waah waaah bahut khoob neeraj bhai kya kahna waaah

ज़ौक़ को पढ़ना तो हमेशा अच्छा लगा पर ग़ालिब़ के लिए उनकी प्रतिद्वंद्विता सहानुभूति को ग़ालिब़ के हिस्से में ले जाती थी। आज जाना तो लगा ऐसी नौकरी से तालमेल बैठा कर चलना ज़्यादा मुश्किल था बामुक़ाबले ग़ालिब़ के फ़ाक़ा करने से। अदीबों को ख़ुदा कुछ तो खास नवाज़ता है जो वे आम ज़िन्दगी की जद्दोजहद के बावज़ूद बाकमाल सृजन कर जाते हैं।

Post a Comment