श्रधेय महावीर जी ने अपने कमेंट में प्राण साहेब की एक ग़ज़ल " वतन को छोड़ आया हूँ " का जिक्र किया है. आज ये ग़ज़ल आप सब के लिए फ़िर से प्रस्तुत कर रहा हूँ. ये बेमिसाल ग़ज़ल प्रवासी भारतीयों के अतिरिक्त उन सब लोगों के लिए भी है जो अपनी मिट्टी से दूर दूसरे शहरों में जीवन यापन के लिए बसे हुए हैं.

हरी धरती, खुले - नीले गगन को छोड़ आया हूँ

की कुछ सिक्कों की खातिर मैं वतन को छोड़ आया हूँ

विदेशी भूमि पर माना लिए फिरता हूँ तन लेकिन

वतन की सौंधी मिट्टी में मैं मन को छोड़ आया हूँ

पराये घर में कब मिलता है अपने घर के जैसा सुख

मगर मैं हूँ की घर के चैन - धन को छोड़ आया हूँ

नहीं भूलेंगी जीवन भर वो सब अठखेलियाँ अपनी

जवानी के सुरीले बांकपन को छोड़ आया हूँ

समाई है मेरे मन में अभी तक खुशबुएँ उसकी

भले ही फूलों से महके चमन को छोड़ आया हूँ

कभी गाली कभी टंटा कभी खिलवाड़ यारों से

बहुत पीछे हँसी के उस चलन को छोड़ आया हूँ

कोई हमदर्द था अपना कोई था चाहने वाला

हृदय के पास बसते हमवतन को छोड़ आया हूँ

कहाँ होती है कोई मीठी बोली अपनी बोली सी

मगर मैं "प्राण" हिन्दी की फबन को छोड़ आया हूँ

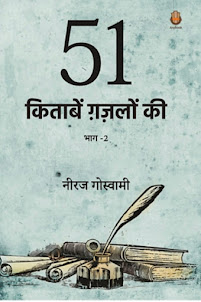

(ये ग़ज़ल प्राण शर्मा जी की पुस्तक "ग़ज़ल कहता हूँ" से साभार ली गई है)

10 comments:

बहूत खूब गजल है. प्राण साहब गजब का लिखते हैं. वाह! वाह!

वाह! वाह!

जबरदस्त और मन को छू लेने वाली गजल लिखी प्राण साब ने.

आपको साधुवाद.

जनाबे नीरज साहिब

प्राण साहिब की ग़ज़ल अपने ब्लॉग पर लगा कर आपने

मेरी दुखती रग पर जैसे हाथ रख दिया हो

रोज़ी रोटी की खातिर इन्सान को भटकना पड़ता है

मैं आज भी अपने खाबो और ख्यालों में अपने

गाँव की गालिओं मैं भटकता रहता हूँ

मैं प्राण साहिब जी के बारे यह कहना चाहता हूँ

दयारे गैर मैं जिसको वतन का पास रहा

वोह अपनी कौम का आहला सफीर निकला था

वोह चार चाँद लगाता जिधर भी जाता था

जिसे समझाते थे गालिब वोह मीर निकला था

बाकी नीरज भाई यह आपकी मोहबत है

आपका खलूस है आपका प्यार है

एक ज़माना था हमारा नाम था पहचान थी

आज इस परदेस मैं गुमनाम से बैठें हैं हम

चाँद हदियाबादी डेनमार्क

अपना वतन, अपना देश बहुत इमोशनल मुद्दा होता है। बिल्कुल मां की तरह।

यही सशक्तता है इस कविता की।

बढ़िया प्रस्तुति।

niiraj ji ,...kavita hum tak laaney ka shukriyaa...ajab bechaini hai panktiyon me...

विदेशी भूमि पर माना लिए फिरता हूँ तन लेकिन...

वतन की सौंधी मिट्टी में मैं मन को छोड़ आया हूँ...

--- एक एक लफ्ज़ दिल को छू गया...इक टीस सी उठी...

कतार में हम जैसे और भी हैं "जिलाबदर" - amen- मनीष

प्राण साहब की इस ग़ज़ल की प्रस्तुति के लिए आभारी हूं। पूरी ग़ज़ल पढ़ कर बड़ी ख़ुशी हुई क्योंकि 'कादम्बिनी' में ग़ज़ल के कुछ अशा'र छोड़ दिए गए थे।

सधन्यवाद।

एक कीमत तो दे ही रहे हैं हम सब वतन से दूर रहने की ...

बहुत सुन्दर अभिव्यक्ति है ...

Post a Comment