"तशरीफ़ लाइए हुज़ूर" ख़िदमदगार फर्शी सलाम करता हुआ हर आने वाले को बड़े अदब से अंदर आने का इशारा कर रहा था। दिल्ली जो अब पुरानी दिल्ली कहलाती है में इस बड़ी सी हवेली, जिसके बाहर ये ख़िदमतगार खड़ा था, को फूलों से सजाया गया था। आने जाने वाले लोग बड़ी हसरत से इसे देखते हुए निकल रहे थे क्यूंकि इसमें सिर्फ वो ही जा पा रहे थे जिनके पास एक तो पहनने के सलीक़ेदार कपडे थे और दूसरे हाथ में वो रुक्का था जिसमें उनके तशरीफ़ लाने की गुज़ारिश की गयी थी ,उस रुक्के को आज की भाषा में एंट्री पास कहते हैं। जिस गली में ये हवेली थी उसे भी सजाया गया था। ये तामझाम देख कर इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि कोई खास ही मेहमान यहाँ आने वाला है. तमाशबीन खुसुर पुसुर करते हुए क़यास लगा रहे थे लेकिन किसी के पास भी पक्की खबर नहीं थी। कुछ रईस लोग घोड़े पर और कुछ बग्घियों में तशरीफ़ ला रहे थे। आईये हम भी अंदर चलते हैं ,यहाँ कब तक खड़े रहेंगे ?

वां तू है ज़र्द-पोश , यहाँ मैं हूँ ज़र्दरंग

वां तेरे घर बसंत है याँ मेरे घर बसंत

ज़र्द-पोश =पीले कपडे पहने हुए , ज़र्द रंग =पीले रंग का (पीतवर्ण )

ये किसके ज़र्द चेहरे का अब ध्यान बंध गया

मेरी नज़र में फिरती है आठों पहर बसंत

उस रश्के-गुल के हाथ तलक कब पहुँच सके

सरसों हथेली पर न जमाये अगर बसंत

अंदर घुसते ही हमें एक बड़ा सा दालान दिखाई देता है जिसके चारों तरफ़ खूबसूरत इमारत बनी हुई है। दालान में चांदनी का चमचमाता फर्श बिछा है और इमारत पर चारों और फूल मालाएं लटक रही हैं। एक और ख़िदमदगार सलाम करते हुए हमें और अंदर की तरफ जाने का इशारा करता है। अहा- अंदर के दालान की ख़ूबसूरती बयां नहीं की जा सकती। दालान के चारों और बने बरामदों पर रंगबिरंगे रेशमी परदे लटक रहे हैं। इत्र की खुशबू हर ओर महक रही है। दालान के बीचों बीच एक चबूतरा है जिसके चारों और मख़मली कालीन बिछे हैं ,थोड़ी थोड़ी दूरी पर उनपर रेशमी खोल चढ़े तकिये रखें हैं जिनपर कढ़ाई की गयी है। चबूतरे पर गद्दे बिछे हैं गद्दों पर कीमती चादर बिछी है और सफ़ेद रंग के रेशमी गाव तकिये रखे हैं. हमें भी सबकी देखा देखी चबूतरे पर बैठे एक निहायत खूबसूरत शख़्स को सलाम करना है और कालीन पर बैठ जाना है। आप बैठिये न, देखिये यूँ टकटकी लगाकर देखने की इज़ाज़त यहाँ किसी को नहीं है।

थी वस्ल में भी फ़िक्रे-जुदाई तमाम शब्

वो आये तो भी नींद न आई तमाम शब

यकबार देखते ही मुझे ग़श जो आ गया

भूले थे वो भी होश रुबाई तमाम शब

मर जाते क्यों न सुबह के होते ही हिज़्र में

तकलीफ़ कैसी-कैसी उठाई तमाम शब

मैं आपको दोष नहीं देता क्यूंकि चबूतरे पर गाव तकिये के सहारे बैठे शख्स की शख़्सियत है ही ऐसी कि बस देखते रहो मन ही नहीं भरता। जिसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं ,लम्बी पलकें हैं ,पतले होंठ हैं जिन पर पान का लाखा जमा है ,मिस्सी लगे दांत हैं, हल्की मूंछे हैं सुन्दर तराशी हुई दाढ़ी है ,मांसल भुजाएं हैं ,चौड़ा सीना है ,सर पर घुंघराले बाल हैं जो पीठ और कंधे पर बिखरे हुए हैं ,बदन पर शरबती मलमल का अंगरखा है लेकिन उसके नीचे कुरता नहीं पहना हुआ है लिहाज़ा इस वजह से उनके शरीर का कुछ भाग खुला दिखाई देता है ,गले में काले धागे में बंधा सुनहरी तावीज़ है ,लाल गुलबदन रेशमी कपडे का मोहरियों पर से तंग लेकिन ऊपर जाकर थोड़ा सा ढीला पायजामा पहना है, सर पर दुपल्लू टोपी है जिसके किनारों पर बारीक लैस लगी है -ऐसे शख़्स को कोई टकटकी लगा कर न देखे तो क्या करे ?

कुछ क़फ़स में इन दिनों लगता है जी

आशियाँ अपना हुआ बर्बाद क्या

क़फ़स =पिंजरा

है असीर उसके वो है अपना असीर

हम न समझे सैद क्या सय्याद क्या

असीर =बंदी , सैद =शिकार

क्या करूँ अल्लाह सब है बे-असर

वलवला क्या नाला क्या फ़रियाद क्या

अचानक सरगर्मियां कुछ तेज हो गयीं -हुज़ूर आ गए, हुज़ूर आ गए का शोर होने लगा। देखा तो पूरे लवाजमे के साथ मुग़लिया दरबार के शायर-ए-आज़म और नवाब बहादुर शाह ज़फर साहब के उस्तादे मोहतरम जनाब मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। सब लोग अपनी जगह खड़े हो गए। चबूतरे पर से उतर कर उस हसीं नौजवान ने उनका इस्तक़बाल किया दुआ सलाम की और उन्हें बड़े एहतराम के साथ चबूतरे पर अपने पास बिठाया। उस दिलकश नौजवान की आँखें अभी भी दरवाज़े की और लगीं हुई थीं। किसी का इंतज़ार था शायद। किसका ? ज़ौक़ साहब ने नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और कहा '

मोमिन' साहब कुछ सुनाइये ,भाई हमसे तो और इंतज़ार नहीं होता। आपको ये बता दूँ कि चबूतरे के नीचे बैठे साजिंदे जिनमें एक के पास हारमोनियम एक के पास तबला और एक के पास सारंगी एक के पास वीणा थी , ऊपर बैठे नौजवान के इशारे का इंतज़ार ही कर रहे थे. अब जब ज़ौक़ साहब ने उस नौजवान का नाम उजागर कर ही दिया है तो ये बताने के सिवा हमारे पास और चारा क्या है कि किताबों की दुनिया में इस बार जनाब '

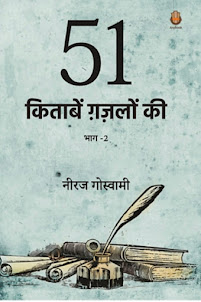

कलीम आनंद' साहब द्वारा संकलित "

मोमिन की शायरी" किताब ,जो हमारे सामने खुली हुई है, की बात हो रही है। इशारा हुआ, साज बजने लगे और मोमिन साहब ने गला खंखारते हुए लाजवाब तरन्नुम के साथ ये ग़ज़ल शुरू की :

मैंने तुमको दिल दिया तुमने मुझे रुसवा किया

मैंने तुमसे क्या किया और तुमने मुझसे क्या किया

रोज़ कहता था कहीं मरता नहीं, हम मर गए

अब तो खुश हो बे-वफा तेरा ही ले कहना किया

रोइये क्या बख़्ते- खुफ्ता को कि आधी रात से

मैं इधर रोया किया और वो वहाँ सोया किया

बख़्ते- खुफ्ता = सोया हुआ भाग्य

सुरों की बरसात में भीगे ग़ज़ल के शेरों ने लोगों को वो कर दिया जो करना चाहिए था -पागल। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह की आवाज़ें चारों तरफ से आने लगीं ,तालियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। 'मोमिन' के गले का जादू सब के सर चढ़ कर बोल रहा था। पूरी दिल्ली में ऐसा खूबसूरत ,सलीकेदार और सुरीला शायर दूसरा नहीं था. हकीम गुलामअली खां जो कश्मीर से दिल्ली आकर बस गए थे का ये बेटा मोमिन न सिर्फ अपनी 'शायरी' बल्कि एक योग्य चिकित्सक और जबरदस्त ज्योतिषी के रूप में भी पूरी दिल्ली में मशहूर थे। एक मशहूर कहावत कि "खुदा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है" मोमिन साहब पर पूरी तरह सच उतरती थी। आज ये मजलिस उनके जनम दिन की ख़ुशी में उनकी हवेली में सजाई गयी थी जिसमें दिल्ली ही नहीं उसके आसपास के बड़े बड़े रईस और शायरी के दीवाने बुलाये गए थे। हम तो आप जानते हैं रईस तो हैं नहीं सिर्फ शायरी के दीवाने हैं लिहाज़ा इस वजह से बुलाये गए और आप क्यूंकि हमारे अज़ीज़ हैं इसलिए हम आपको भी साथ ले आये। ज़ौक़ साहब ने उठ कर मोमिन को गले लगा लिया और बोले भाई एक और -मोमिन ने सर झुकाया साजिंदों को इशारा किया और गाने लगे :

वो जो हममें तुममें करार था तुम्हें याद हो कि न याद हो

वही यानी वादा निबाह का तुम्हें याद हो कि न याद हो

वो जो लुत्फ़ मुझपे थे पेश्तर वो करम कि था मेरे हाल पर

मुझे सब है याद ज़रा-ज़रा तुम्हें याद हो कि न याद हो

वो नए गिले वो शिकायतें वो मज़े-मज़े की हिकायतें

वो हरेक बात पे रूठना तुम्हें याद हो कि न याद हो

हिकायतें =कहानियां

हर शेर पर आसमान शोर से फट रहा था मुकर्रर सुभान अल्लाह वाह कहते लोग थक नहीं रहे थे किसे पता था कि ये ग़ज़ल उर्दू शायरी में मील का पत्थर कहलाएगी और बरसों बाद भी इसकी ताज़गी बनी रहेगी। लाजवाब अशआर बेमिसाल तरन्नुम। ज़ौक़ साहब ने मोमिन के लिए दुआओं के दरवाज़े खोल दिए। तभी एक दुबला पतला इंसान ढीली ढाली शेरवानी और तुर्की टोपी पहने नमूदार हुआ। 'मोमिन' को जैसे इन्हीं का इंतज़ार था, चबूतरे से तेजी से उठे और दौड़ते हुए उनके गले लग गए। कमर में हाथ डाले बड़े प्यार से उन्हें चबूतरे पर अपने साथ ही बिठाया। ज़ौक़ साहब ने उन्हें देख कर मुंह बिचकाया बोले आओ मियां असद, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे शायद मोमिन मियां। मिर्ज़ा असद-उल्लाह बेग ख़ां उर्फ “ग़ालिब के आते ही महफ़िल और भी गरमा गयी। ग़ालिब ने मुस्कुराते हुए मोमिन को मुबारकबाद दी और ज़ौक़ साहब से पूछा हुज़ूर और सब खैरियत ? ज़ौक़ साहब हाँ और ना के बीच झूलते हुए कुछ बोल नहीं पाए। वो भले मानें न मानें लेकिन पूरी दिल्ली जानती थी कि ग़ालिब ज़ौक़ साहब से हर लिहाज़ से बड़े शायर हैं। ग़ालिब ने मोमिन से कहा आज कुछ ऐसी ग़ज़ल सुनाओ कि तबियत फड़क उठे। मोमिन ने इशारा किया साजिंदों ने साज संभाले और तरन्नुम के साथ अशआर का दरिया बहने लगा :

असर उसको ज़रा नहीं होता

रंज राहत-फ़ज़ा नहीं होता

राहत-फ़ज़ा =आराम पहुँचाने वाला

तुम हमारे किसी तरह न हुए

वर्ना दुनिया में क्या नहीं होता

उसने क्या जाने क्या किया लेकर

दिल किसी काम का नहीं होता

हाले-दिल यार को लिखूं क्यूँकर

हाथ दिल से जुदा नहीं होता

तुम मेरे पास होते हो गोया

जब कोई दूसरा नहीं होता

'

तुम मेरे पास होते हो गोया ' ग़ालिब ये शेर सुनकर लपक के उठे और मोमिन को कस कर गले लगा लिया ,उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या बोलूं ? भर्राये गले से कहा '

मिसरे में गोया लफ्ज़ जोड़ कर मानो शेर को फर्श से अर्श पर बिठा दिया तुमने मोमिन -आह !!! ऐसा करो तुम मेरा पूरा दीवान ले लो और ये एक शेर मुझे दे दो। "आप समझ रहे हैं इस शेर का महत्त्व -जिसकी एवज में ग़ालिब अपना पूरा दीवान देने की बात कर रहे हैं। ग़ालिब जो अपने समकालीन किसी भी शायर की तारीफ़ झूठे मुंह भी नहीं किया करते थे उनके द्वारा इतनी बड़ी बात कहना क्या मायने रखता है आप समझ सकते हैं। छोटी बहर में इसकी टक्कर का शेर आपको पूरी उर्दू शायरी में बहुत कम मिलेंगे बल्कि शायद ही मिलें। कभी कभी एक शेर आपको अमर कर सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ ज्यादा लिखना बड़ी बात नहीं अच्छा लिखना बड़ी बात होती है और वो भी सादा लफ़्ज़ों में। मोमिन साहब को तो जैसे ग़ालिब ने सब कुछ दे दिया। इस से बड़ा तोहफ़ा भला क्या होगा ? मोमिन की आँखें छलक गयीं। ग़ालिब को गले लगाते हुए बोले कि ये मेरी ख़ुशक़िस्मती है मैं आप जैसी शख़्शियत को रूबरू देख रहा हूँ आप को सुन रहा हूँ आपको छू सक रहा हूँ। आप बड़े शायर ही नहीं बहुत बड़े इंसान हैं। कैसे कैसे प्यार से भरे लोग हुआ करते थे तब।

y

लिक्खो सलाम ग़ैर के खत में ग़ुलाम को

बन्दे का बस सलाम है ऐसे सलाम को

अब शोर है मिसाल जो दी उस ख़राम को

यूँ कौन जानता था क़यामत के नाम को

ख़राम =चाल

जब तू चले जनाज़ाए-आशिक़ के साथ साथ

फिर कौन वारिसों की सुने इज़्न-ए-आम को

इज़्न-ए-आम=मुसलमानों में अर्थी के ले जाते वक्त मृतक के उत्तराधिकारी लोगों को सार्वजनिक आज्ञा देते हैं कि जो लोग घर जाना चाहें वो जा सकते हैं।

आप सोच रहे होने कि इतनी तामझाम और उस पर होने वाले खर्चे को मोमिन साहब किस तरह वहन करते होंगे ? सच ही सोच रहे हैं क्यूंकि इन्होने अपने हुनर को तो कभी पेशा बनाया नहीं। इतने योग्य चिकित्सक होने के बावजूद उन्होंने लोगों के इलाज़ के लिए पैसा नहीं लिया। ज्योतिषी तो ऐसे कि अगर कह दें कि सूरज आज पश्चिम से उगेगा तो सूरज की क्या मजाल जो उनके कहे को टाल दे. लोग उनकी ज्योतिष पर पकड़ देख कर दांतों तले उँगलियाँ दबा लिया करते थे। दरअसल इनके पूर्वज शाही चिकित्सक थे और बड़े जागीरदार थे बाद में उन्हें सरकार से इतनी पेंशन मिलने लगी जो उनके रईसाना ठाट बाट को बनाये रखने के लिए काफी थी। ये वो दौर था जब मुगलिया सल्तनत अपने उतार पर थी और उर्दू शायरी परवान चढ़ रही थी। उर्दू शायरी के स्वर्ण काल का आरम्भ था ये दौर। हिन्दुस्तान छोटी बड़ी रियासतों में बंटा हुआ था वहां के राजा और नवाब अच्छे फ़नकारों के कद्रदान हुआ करते थे। मोमिन साहब को भी रामपुर, टोंक, भोपाल, जहांगीराबाद और कपूरथला राज्यों के नवाब और राजाओं ने अपने यहाँ आने और रहने का निमंत्रण भेजा लेकिन स्वाभिमानी तबियत के चलते दिल्ली रहना ही पसंद किया।

किसके हंसने का तसव्वुर है शबो-रोज़ कि यूँ

गुदगुदी दिल में कोई आठ पहर करता है

शबो-रोज़=रातदिन

ऐश में भी तो न जागे कभी तुम, क्या जानो

कि शबे-ग़म कोई किस तौर सहर करता है

बख़्ते-बद ने यह डराया है कि काँप उठता हूँ

तू कभी लुत्फ़ की बातें भी अगर करता है

बख़्ते-बद =दुर्भाग्य

सुनो रखो सीख रखो इसको ग़ज़ल कहते हैं

'मोमिन' ऐ अहले-फ़न इज़हारे-हुनर करता है

अहले-फ़न =कलाकारों

सच में ये 'मोमिन' का आत्मविश्वास ही है जो ग़ालिब और ज़ौक़ की मौजूदगी में अपने फ़न का इज़हार करते हुए कहता है कि ग़ज़ल कहना मुझसे सीखो। ग़ज़ब के खुद्दार, रसिक, विलासप्रिय, सलीकेदार 'मोमिन' शतरंज के भी उस्ताद थे। पूरी दिल्ली में उनकी टक्कर का शतरंज का कोई खिलाड़ी नहीं था। मोमिन सं 1800 में दिल्ली में पैदा हुए और यहीं सं 1851 में याने सिर्फ 51 साल की उम्र में इस दुनिया-ऐ-फ़ानी से रुख़सत हो गए।उन्होंने ऐलान किया था कि वो 5 दिन ,5 महीने या 5 साल में मर जायेंगे और ये ही हुआ इस एलान के ठीक 5 महीने बाद वो अपनी छत की सीढ़ी से गिर गए और फिर कभी नहीं उठे। वैसे आप क्या सोचते हैं ? मोमिन जैसे शायर कभी मर सकते हैं ? नहीं , जब तक उर्दू शायरी ज़िंदा रहेगी मोमिन उसमें ज़िंदा रहेंगे , वक्त में इतनी ताकत नहीं कि उनका वजूद मिटा दे।

किसी का हुआ आज, कल था किसी का

न है तू किसी का , न होगा किसी का

किया तुमने कत्ले-जहाँ इक नज़र में

किसी ने न देखा तमाशा किसी का

न मेरी सुने वो, न मैं नासहों की

नहीं मानता कोई कहना किसी का

नासहों =नसीहत करने वाले

मुझे लगता अब हमें इस महफ़िल से उठ जाना चाहिए क्यूंकि शाम ढलने को है और थोड़ी ही देर में यहाँ जाम छलकने लगेंगे। आप मेरे साथ आएं, आप हालाँकि सूफ़ी नहीं हैं लेकिन इन लोगों की तरह रईस भी नहीं जो इनके साथ बैठ कर जाम टकराएं ,इन्होने हमें यहाँ इतनी देर बैठने दिया ये क्या कम बात है ? हम रास्ते में मोमिन साहब की बात करते रहेंगे। आपको पता है फ़िराक गोरखपुरी साहब ने एक जगह लिखा है कि "मोमिन सूफी आध्यात्मिकता का सहारा लिए बिना ही ठेठ भौतिक प्रेम की बातें इतने चमत्कारपूर्ण प्रभाव के साथ करते थे कि उनके शेर देर तक सुनने वालों के कानों में गूंजते हैं और बहुत से अशआर तो उर्दू साहित्य में मुहावरों और कहावतों का रूप धारण कर चुके हैं। उनकी रचनाएँ काव्य नियमों का पालन करते हुए बहुत सरलता और गति से दिल में उतर जाती हैं। वो नासिख़ की तरह बाल की खाल नहीं निकालते। ग़ालिब और ज़ौक़ के समकालीन होते हुए भी उन्होंने अपनी राह खुद बनाई और क्या ही खूब बनाई "

दोस्त करते हैं मलामत, गैर करते हैं गिला

क्या क़यामत है मुझी को सब बुरा कहने को हैं

मैं गिला करता हूँ अपना, तू न सुन गैरों की बात

हैं यही कहने को वो भी और क्या कहने को हैं

हो गए नामे -बुताँ सुनते ही 'मोमिन' बेकरार

हम न कहते थे कि हज़रत पारसा कहने को हैं

मोमिन के बारे में उर्दू पढ़ने लिखने वालों के लिए तो इंटरनेट, किताबों और रिसालों में बहुत कुछ है लेकिन हिंदी लिख पढ़ने वालों के लिए बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। जो एक मात्र किताब बहुत मशक्कत के बाद मुझे हासिल हुई है उसी का जिक्र मैं कर रहा हूँ इसके अलावा इनकी कुलियात या संकलन देवनागरी में अगर कहीं है तो मुझे उसका इल्म नहीं ,अगर आपके पास कुछ जानकारी है तो जरूर बताएं। इस किताब की प्राप्ति के लिए आप 'मनोज पब्लिकेशन' 1583-84 दरीबां कलां ,चांदनी चौक दिल्ली -6 को लिख सकते हैं या फिर 9868112194 पर पूछ सकते हैं ,ये किताब अमेज़न पर ऑन लाइन भी उपलब्ध है।इस किताब में यूँ तो मोमिन साहब की 100 से ज्यादा ग़ज़लें संगृहीत हैं जिन्हें यहाँ आपको पढ़वा पाना संभव नहीं इसलिए उनकी ग़ज़लों से कुछ चुनिंदा शेर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं :

यारो ! किसी सूरत से तो अहवाल जता दो

दरवाज़े पर उसके मेरी तस्वीर लगा दो

अहवाल =हालत

***

ताबो-ताकत, सब्रो-राहत, जानो- ईमां, अक्लो-होश

हाय क्या कहिए, कि दिल के साथ क्या-क्या जाए है

***

मैं भी कुछ खुश नहीं वफ़ा करके

तुमने अच्छा किया निबाह न की

***

माँगा करेंगे अब से दुआ हिज्रे-यार की

आखिर तो दुश्मनी है असर को दुआ के साथ

***

ऐसी लज़्ज़त खलिशे-दिल में कहाँ होती है

रह गया सीने में उसका कोई पैकां होगा

पैकां =तीर

***

ग़ैर है बे-वफ़ा पै तुम तो कहो

है इरादा निबाह का कब तक

***

नाम उल्फ़त का न लूँगा जब तलक है दम में दम

तूने चाहत का मज़ा ऐ फ़ित्नागर ! दिखला दिया

***

ख़ाक होता न मैं तो क्या करता

उसके दर का ग़ुबार होना था

***

देखिए किस जग़ह डुबो देगा

मेरी किश्ती का नाख़ुदा है इश्क

***

उम्र सारी तो कटी इश्के-बुताँ में 'मोमिन'

आख़री वक़्त में क्या ख़ाक मुसलमां होंगे